微波全息入门

Microwave Holography

Published:

微波全息入门

最近关注了一系列关于全息波束赋形的新工作,包括两篇TVT12和一篇关于感知一体化的JSAC。尽管有一些令人难以理解的仿真内容,但这些仍不能否认全息天线在通信中的潜力。可惜我在这个领域也知之甚少,因此还是希望可以从头细致地学习一个相关知识。

本篇主要为学习目的,此处从最基础的天线开始,即什么是天线。

天线是一种用来发射或接收无线电波的设备,是在空间中导体内的电子运动及传播的无线电波之间的媒介。在传输中,发射机会在天线上施加时变电压或时变电流,从而产生辐射的电磁场,使得电流的能量转变成无线电波。在接收时,天线会由于电场的感应,而在天线内部产生时变电流,并在其终端产生时变电压,产生电信号并在接收器中。天线被广泛应用于广播、点对点无线电通信、雷达和太空探索等通信系统。天线是无线电通信系统中的必需组件。3

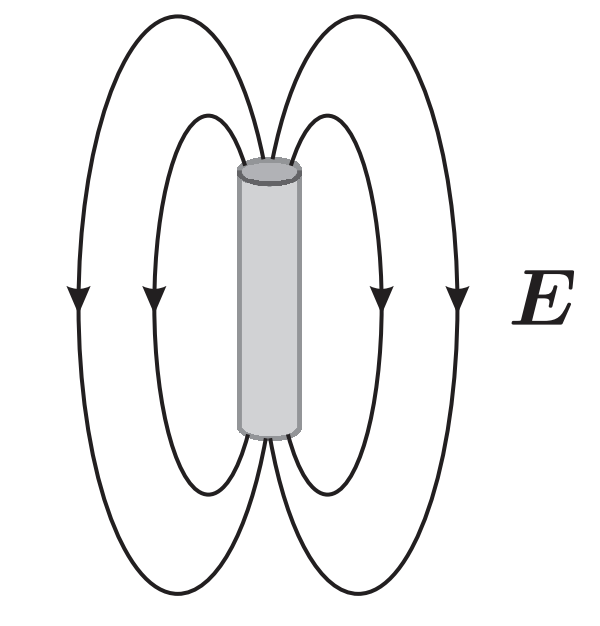

如图所示是一个简单的偶极子天线在空间中辐射图样示意。3

理想天线

任意天线都有自己特殊的辐射图样,包含了其方向性,增益等信息。这里首先定义一种理论上的理想天线,即各向同性天线(isotropic antenna),其空间辐射没有任何特点,对于任意方向都有着相同的辐射方式,即球面波辐射。在不考虑辐射基本原理的时候,这种天线设置有利于我们在脱离天线结构的条件下对其他层面的仿真提供参考,然而,这样的各向同性天线物理上难以实现。即便我们考虑最简单的辐射形式,尺寸无线小的偶极子天线,赫兹偶极子,其辐射图样也与球面辐射相去甚远。

不过天线的许多特性在实际应用中并不会得到过分关注,大部分情况下我们只需要考虑天线的最大方向增益与

3dB宽度,在工程分析上就不会引起较高的误差问题。

赫兹偶极子4

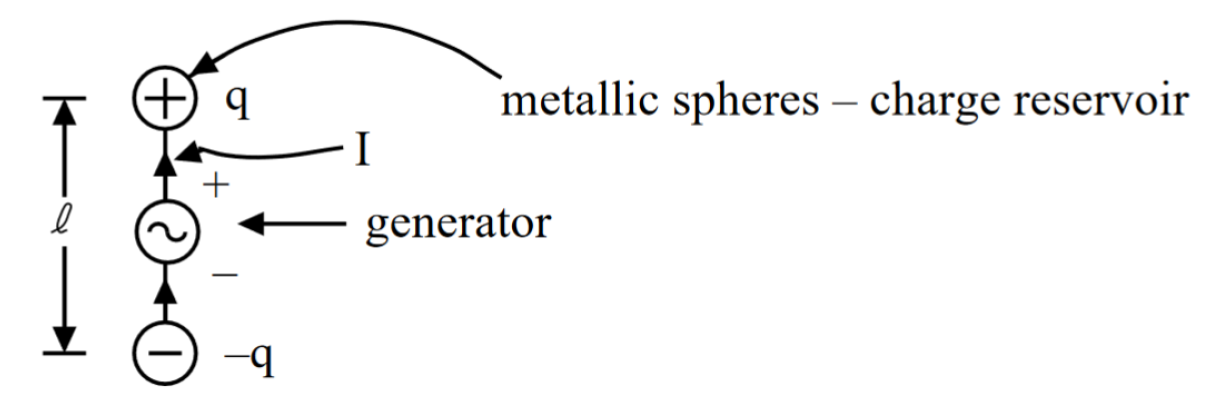

对应的,此处简单讨论赫兹偶极子(Hertzian Dipole)这种最简单的天线形式建模。赫兹偶极子实际中严格来讲是不存在的,这只是一种建模并分析天线辐射的工具。本质上,赫兹偶极子是一个尺寸极小的偶极子,他的尺度远小于辐射波的波长,数学上我们将其建模为一段长度为\(\ell\ll\lambda\)的很短的导体上的电流,此时我们可以在物理上建模为如下图所示的形式

其中两端的电荷为根据电流连续方程得出的等值异号电荷,其取值在时间上做简谐振动\(q = {\rm Re}[q e^{j\omega t}]\)(正弦取值)。当电荷量为\(q\)的时候,显然有

推导之前我们需要知道,天线辐射问题求解的本质就是通过空间电磁场的分布关系,通过一个位置的电磁场与合适的边界条件求解其他位置电磁场的数值。对于空间中距离为\(R\)的坐标点\((x_0,y_0,z_0)\),一个占据空间体积为\(V\)的电流分布的滞后磁矢位可以表示为

其中\(\boldsymbol{J}\)是表面电流密度,此处满足

因为考虑电流源无穷小,只在\(z\)方向有长度\(\ell\)(也极小),因此该积分可以进一步化简(这就是假设理想偶极子的优势)

由于注意到无论远近场,极小的线电流产生的影响都十分有限,因此我们认为\(r\)并不是\(z^{\prime}\)的函数,则原积分可以表示为

有了简单的表达式(尽管经过化简,但是对结果影响不严重),我们就可以方便地得出电磁场分别的描述,其中磁场表示为

在球坐标系中可以表示为

同理电场可以表示为

此表达式很复杂,我们常用两种情况分类讨论来表示赫兹偶极子的电磁场分布

远场

当距离远大于波长时(该标准并统一,不同标准下的远近场定义不同,但远大于波长时我们可以认为是非常远处),此时分母中含有\(r\)的项我们将迫零处理,容易得到电磁场分别为

此时电场不再有径向分量,方向完全与球坐标\(\boldsymbol{\hat\theta}\)相同;同理磁场与电场正交,方向是球坐标的\(\boldsymbol{\hat\phi}\)方向。值得一提的是,\(\boldsymbol{\hat\theta}\)是与\(\boldsymbol{\hat z}\)轴夹角的正方向,\(\boldsymbol{\hat\phi}\)则是与\(\boldsymbol{\hat x}\)轴夹角的正方向。这种模式的电磁场我们称其为TEM模式,这通常是平面波才会有的模式(远场条件可以近似为平面波)。电磁场方向与传播方向垂直,我们一般可以通过向量积的方式计算坡印廷(Poynting)矢量,亦称能流密度,即

此时容易发现天线对能量的发射方向为径向。一个重要的结论是,随着传输距离\(r\)的增加,能量密度的衰减呈现\(1/r^2\)的规律。此时我们假设一个半径为\(r\)的球面,能流传输方向应垂直于整个表面,此时若对该假设表面做积分,我们便可以得到能量的流量,即辐射的总能量,

由于磁场可以通过介质中的阻抗直接求解,这里我们只关注电场的性质。显然,电场有以下几个组成部分

- 强度因子完全取决于材料性质、电流振源强度和偶极子尺寸

- 衰减因子取决于传输距离和,另有描述相位的\(e^{j\psi}\)指数项。

- 形状因子,实际就是决定天线的辐射图样。

到这里我们还可以再对比一下计算的远场结果与最开始定义的滞后位的关系。在远场区我们容易发现

滞后位的定义十分信达雅。英文教材中我们往往称其为一个potential,即势,而实际上这个数值与远场辐射的关系恰恰相当于一个滞后相位。这为我们研究远场提供了便利。

近场

当我们考虑辐射半径较小的时候,即\(r\ll \lambda\)时,辐射图样将呈现近场特性。此时\(1/r^n\)项占据主要位置,而相对的\(r^n\)将被忽略,因此此时的电磁场将由\(\eqref{overallH}\)和\(\eqref{overallE}\)退化为

进一步忽略其中的\(1/r\)项,我们可以得到简化的近场电场辐射形式

我们有几个简单的发现

- 磁场的形式十分类似于\(\boldsymbol{z}\)轴方向静态电流源的场

- 电场的形式十分类似于一个电偶极子的静态场

如果我们观察其坡印廷矢量的形式,容易发现近场的坡印廷矢量是一个纯虚数

这表明近场区的辐射模式实际上是在进行能量的相互转化而非辐射。实际上近场区的辐射模式与电容器十分类似,根据前面的推导,\(E\)滞后于\(H\)一个\(90^\circ\)相位,即一个\(1/j\),那么如果将电磁场类比于电压与电流的关系,不难发现近场区的辐射模式其实很类似于一个电容器————偶极子的两端就像两个储能电极板,在传输介质中储存能量

阵列天线

以上分析全部来自于最简单的天线形式,赫兹偶极子天线。这种天线还只是为了数学分析而做的理想假设,实际中的偶极子天线的两段则有用于辐射的天线和中间的电流馈源,辐射模式也随着物理形态不同而各有差异。采用这种假设在通信中显然是不合适的,因为通信中的天线阵列现在往往采用上百根天线的组合,若进行场分析就会引入不必要的复杂性。因此在通信分析中,我们往往只会在意天线的方向增益的具体数值(以dBi为单位),而不会过分在意天线的实际辐射模式。理论分析中,为了强化问题的分析,就会弱化天线的复杂性,从而建模为简单的各向同性天线,分析后再考虑天线的方向增益即可。

当然,天线的增益是有宽度的,一般天线都会把增益区域限制在\(\pm \pi/3\)区间内。实际上这对于天线来说已经较为奢侈,为了保证增益区间内的有效高增益,天线还需要十分复杂的调整,因此现在往往会采用扇区天线,同一个基站会部署多面天线。现在一些论文中假设\(\pm \pi/2\),大部分对天线理论并不了解,审稿中有义务拒绝这些不合理假设。

赫兹偶极子天线的最简单实现时半波长偶极子天线,这种天线的性质可以容易在网络或教材资源中找到。其他一些简单单天线结构基本都有较低的方向性和增益,这十分有利于非方向性的应用场景例如广播无线电,但是在现代通信中就显得不合时宜。随着用户数量增加,服务需求密集且个性化,越来越多的现实场景中我们不再依赖于低增益全向辐射,而是更希望能量集中辐射,因此人们开始研究新的天线结构,或者新的天线排布方式。研究新的天线结构相比之下需要更为复杂的计算过程,因此一个更为简单的方式是采用阵列天线技术,利用电磁场的叠加干涉,我们可以人为制造不同的波束。

对于两个天线的结构而言我们还是可以尝试采用偶极子分析。

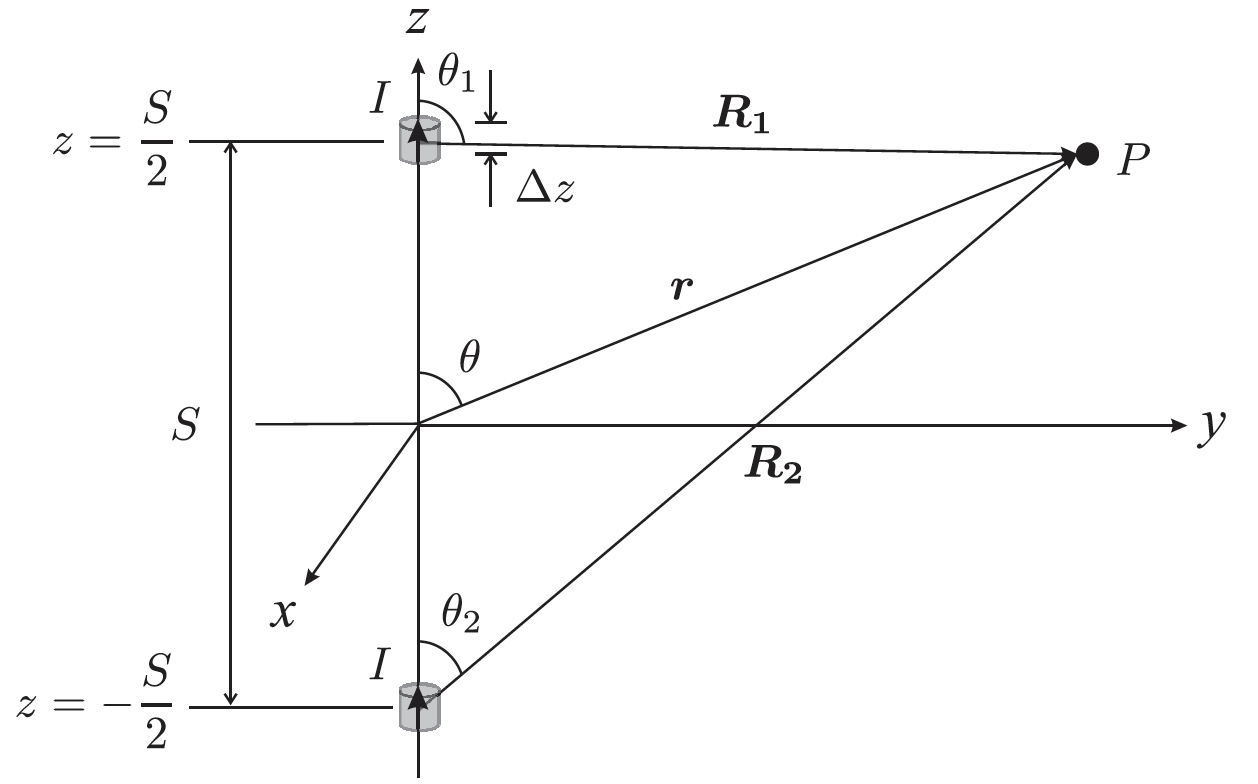

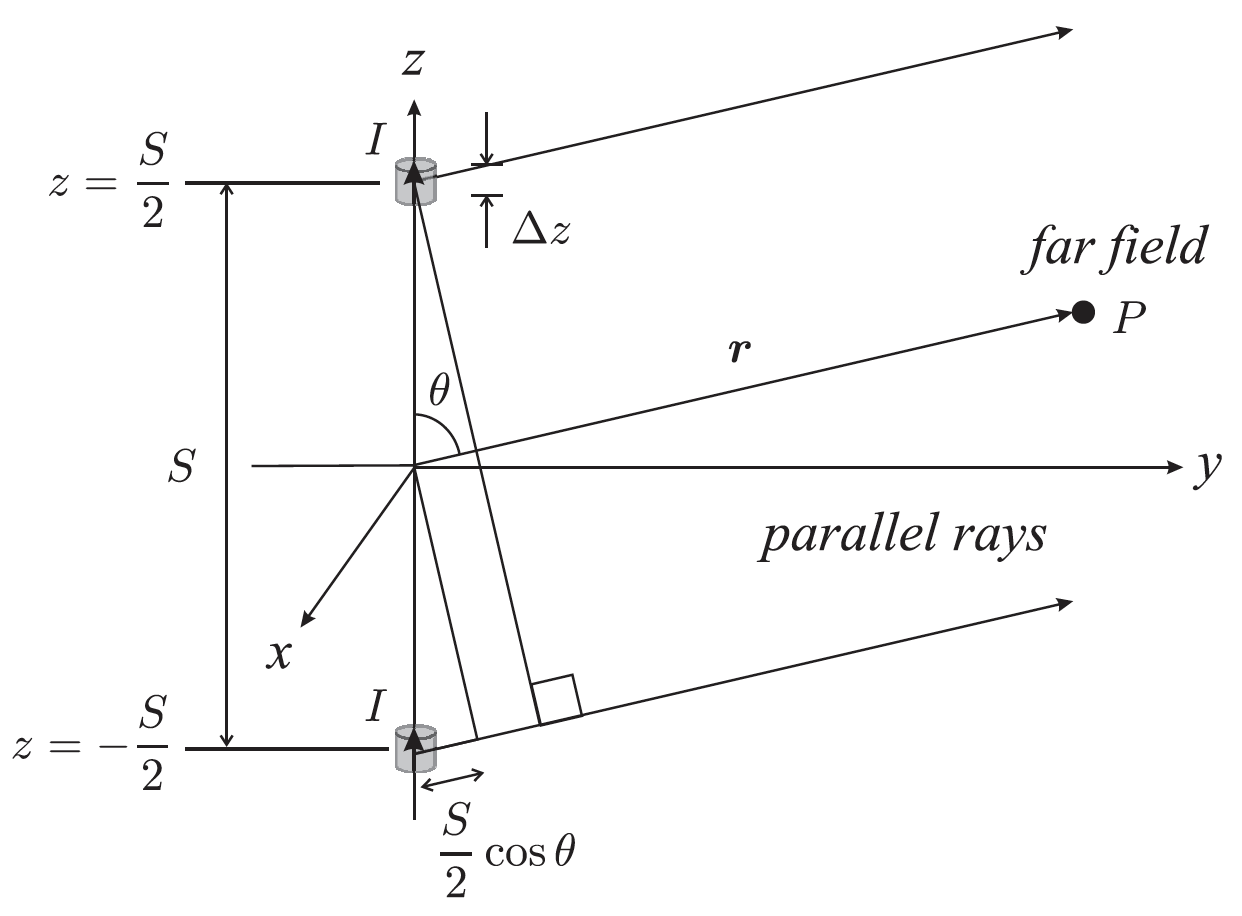

假设两个理想偶极子在\(z\)轴上如图分布,此时为共线阵列。每一个理想偶极子的电场辐射有如下形式

根据前面的推导我们知道在如图平面内的辐射服从上述形式,而实际上对于任意角度\(\phi\),上述形式都成立,双共线阵元构成的结构有中心对称性质。此时称\(E_s\)为理想偶极子的强度因子,对于如图所示的\(P\)点,电场的干涉结果为

如果在远场分析,则我们假设\(\theta_1 = \theta_2 = \theta\)和\(\frac{1}{r}=\frac{1}{R_1}=\frac{1}{R_2}\),即对于电磁波相位而言,我们不直接假设相位相同,只假设由于距离产生的衰减相同。平行光波程差,根据图示应为\(S\cos \theta\),如图所示

假设远场点的距离为\(r\),此时接收到的信号为

容易发现前面部分就和单个理想偶极子完全相同,而后面部分乘了\(2 \cos \left(k \frac{S}{2} \cos \theta\right)\),与实际方向有关。这一项因子就被称为是array pattern,即阵列辐射模式,或者array factor (AF)。在这个例子里面,远场AF为

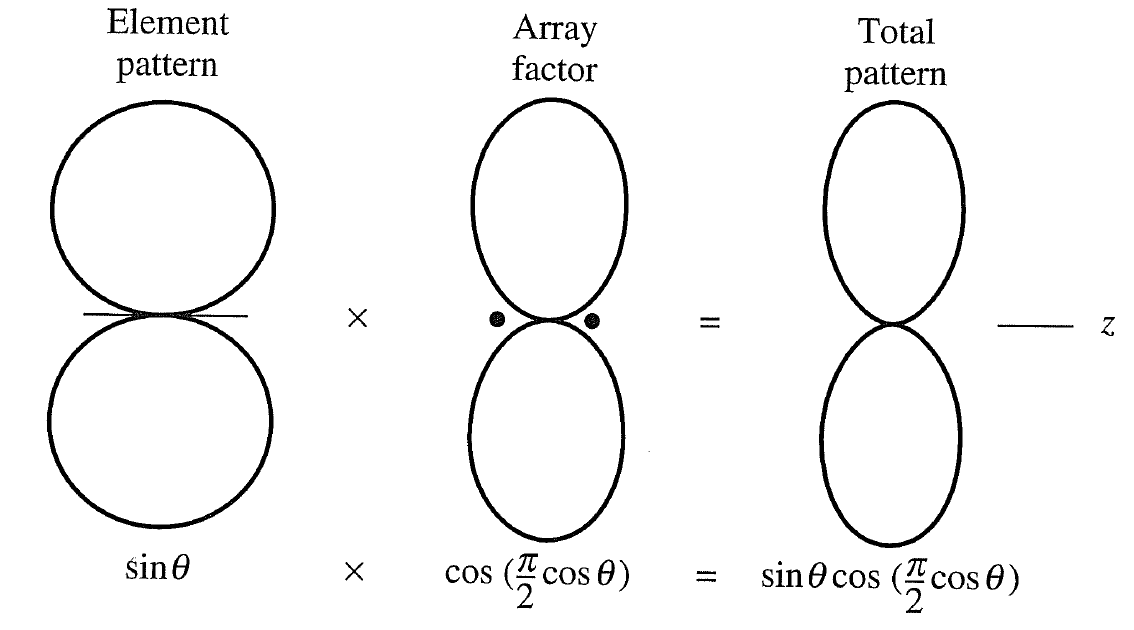

其中\(k=2\pi/\lambda\),是波数,\(S\)是天线间距。当天线具有各向同性时,我们可以将结果中的\(E_s\)移除,而当天线并非各向同性时,我们又可以将天线的性质直接通过\(E_s\)引入考虑,如图

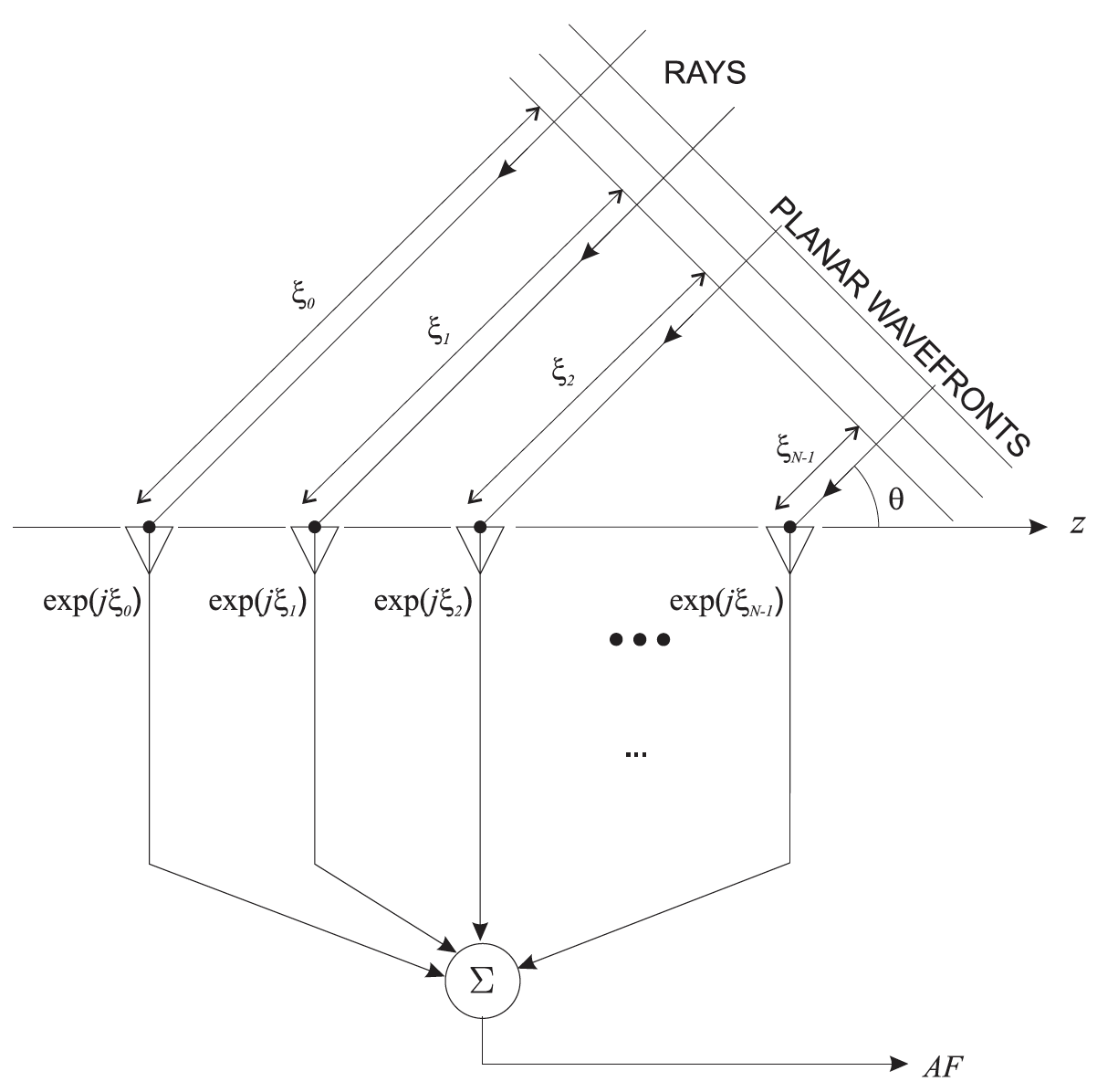

现代通信中我们常常采用扇区天线,每个天线可以覆盖大约\(120^\circ\)(或更低角度)水平扇区的覆盖,在这范围内阵列天线将保持较高增益。这些天线一般采用垂直阵列布置,例如Emil Björnson拍摄的照片5。从更易于分析的角度,我们忽略由于偶极子结构特性引入的\(E_s\),直接将所有阵元都考虑为各向同性阵元,如图所示

同样只考虑远场条件,此时的阵列因子可以写作

其中\(\xi_i\)代表不同阵元的相位。我们首先考虑等间距阵列,所有阵元之间的距离均为\(d\),则阵列因子可以表示为

简单定义\(\psi = kd\cos\theta\),则有

很容易计算

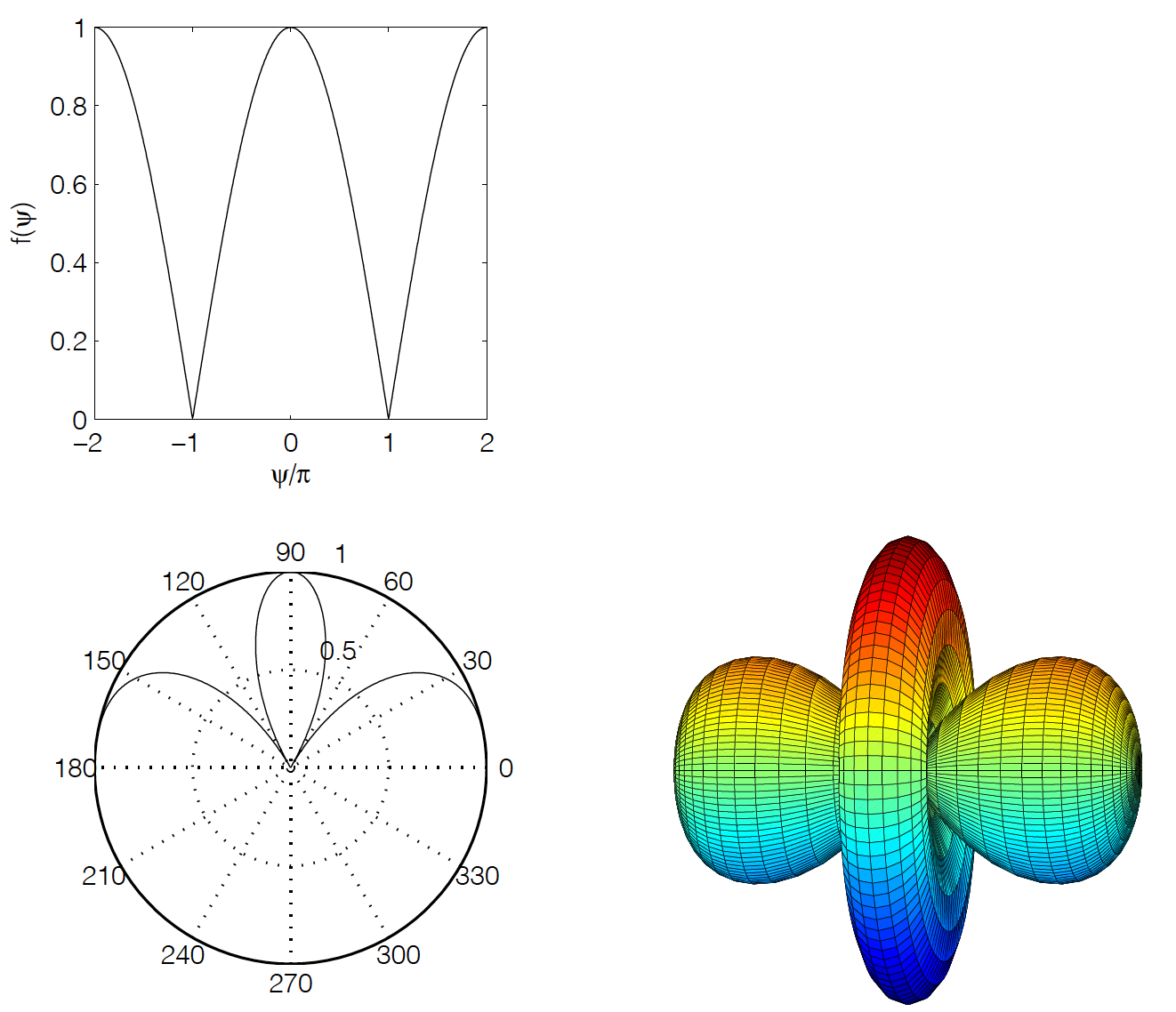

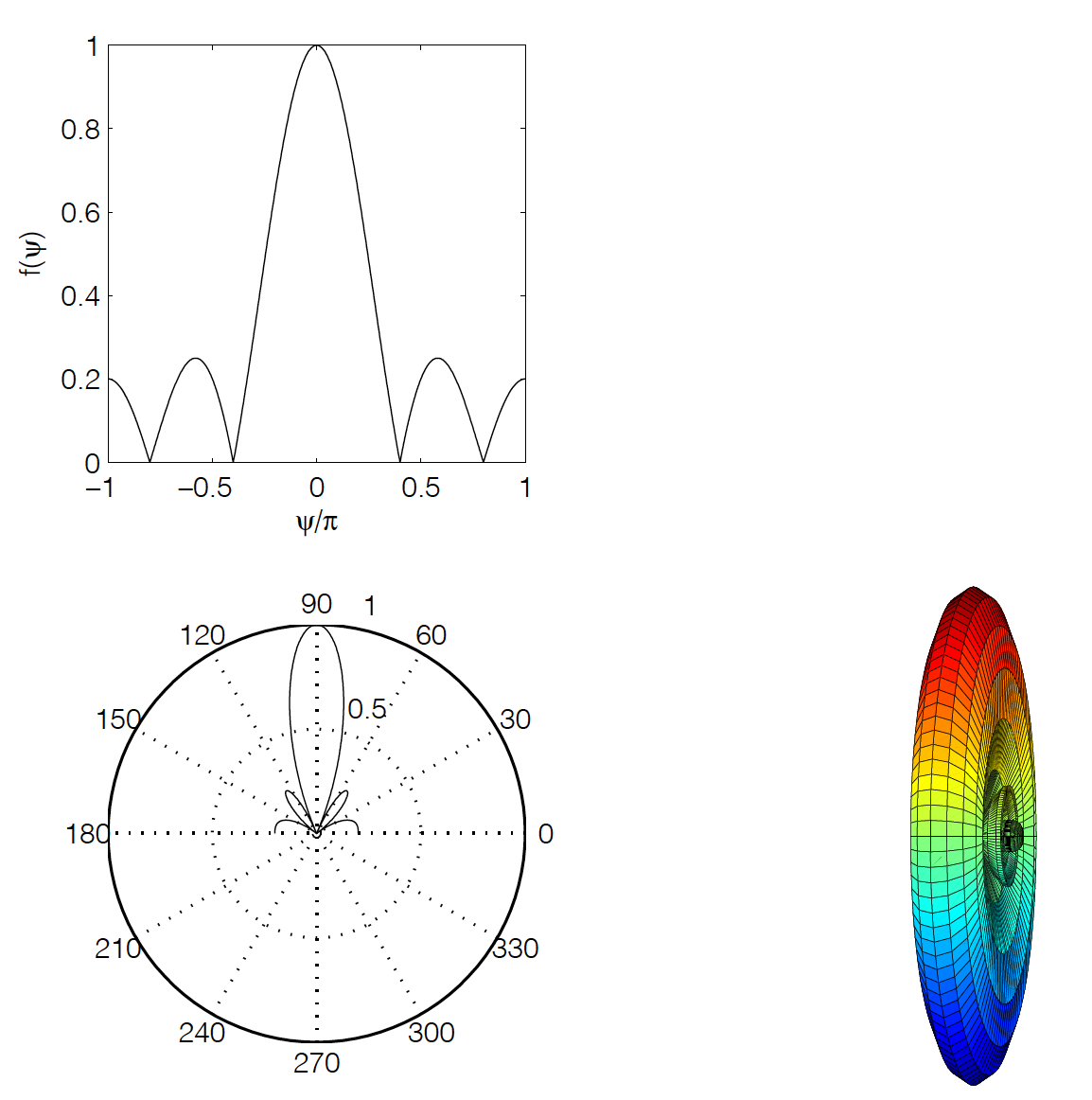

显然右侧部分在提供幅度变化。忽略左侧相位部分,我们从\(-\pi/2\)到\(\pi/2\)扫描角度\(\theta\),将得到不同天线配置下的波束特性,例如当\(N=2\),\(d=\lambda\)时,有如下结果

同理当\(N=5\),\(d=\lambda/2\)时,波束形状如下所示

全息阵列

2017年时,创业公司Pivotal Commware6发布白皮书7,声称自己制造了一种“全息阵列”,用来实现射频频率的“全息波束赋形”。相关评论实际上也在不久后出现8,但是相关信息没有引起持续高关注。该白皮书花费了大量的篇幅介绍MIMO技术和波束赋形的优势,控诉了多用户MIMO技术的能量效率低下和尺寸巨大,并借此引出了自家的全息波束赋形天线阵列。

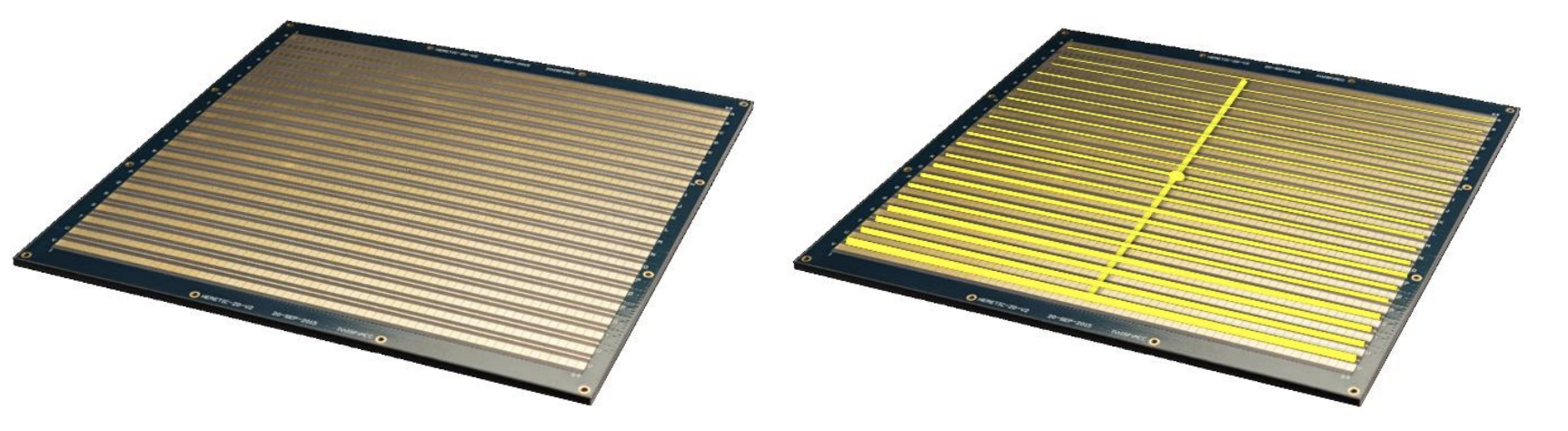

如图是一个Ku波段微波全息表面,大约不到30cm见方的尺寸,主要是印制电路板实现的波束赋形,与大部分全息天线工艺相似。总结主要优势,作者认为这类天线

- 能量效率高,整体功率不超过20W,可以同样实现波束赋形技术

- 制造成本低,只需要表面采用阻抗原理就可以实现波束设计

- 体积很小,部署方便

- 可重构设计

2019年Pivotal发布了第二篇全息白皮书,进一步介绍了全息表面的几个应用场景

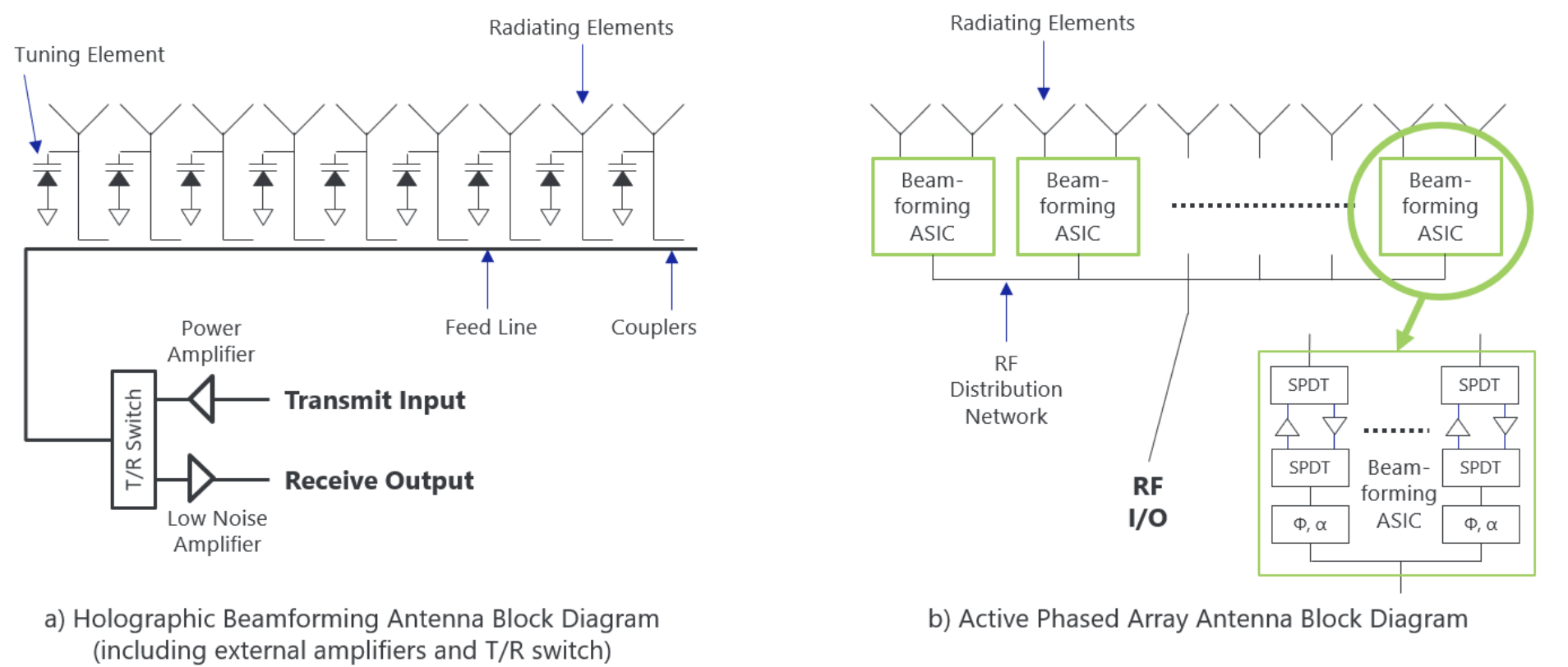

实际上全息表面此处就相当于是模拟预编码,通过馈线上的耦合器,每个阵元都可以发射相同的信号,然后通过变容二极管的增益与相位的微调,全息可以实现波束赋形。然而需要注意的是全息表面本身无源,阵元不依赖任何功率放大,另外其阵元密度将远高于传统相控阵————相控阵阵元间距往往为半波长,而全息阵元间距可能在\(1/4\)波长甚至更低。

值得一提的是,2024年Asilomar会议上,Marzetta在全息相关的报告中表示,目前全息表面的研究大概全部走错了方向。目前学术界较多的工作集中在密铺阵元上,然而这种空间过采样方案实际上不会带来任何增益。

光学全息重建

全息技术的基本原理是利用二维波前的相干记录重建三维区域内的成像过程,这也是上世纪物理学最耐人寻味的成就之一9。无论微波全息波束赋形中的原理究竟是什么样的,我们首先也会先介绍光学同轴全息的基本原理和基本重建思路10。

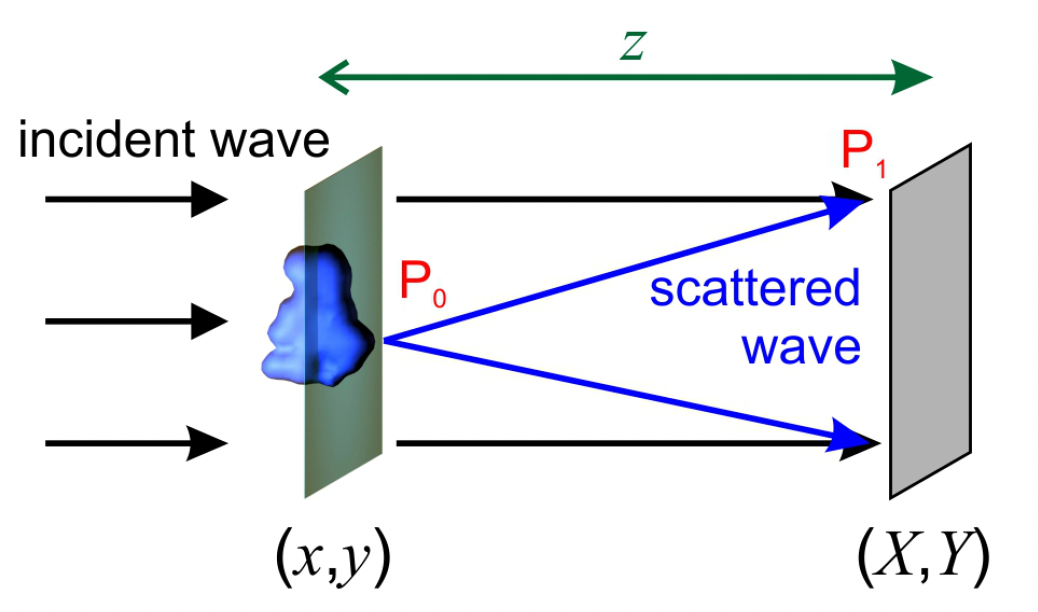

如图所示是一个光学同轴全息成像的示意图,入射光源为平面波。当我们选择入射波方向为\(z\)轴方向时,入射波可以描述为

其中\((x,y)\)描述的是平面上的坐标。当光束离开时,因为物体散射而产生的光可以表示为

其中\(\alpha\)描述的是经过平面时的吸收,\(\phi\)则描述离开物体后平面上的相对相位分布,容易知道当不存在物体的时候\(t(x,y)\)将退化为\(1\)。为了方便表示,我们可以将\(t\)表示为

而\({\tilde t}(x,y)\)就可以简单看做是经过物体之后,变化信号相对原信号的扰动信号。这只是一个数学处理,用于区分两个信号,要知道实际中我们不可能直接区分两者。将结果带回原式,我们得到

在到达采样光屏上之前,光束的传输服从菲涅尔-基尔霍夫衍射定律,即\((X,Y)\)上每一点的接收都来自于\((x,y)\)上每一点的作用,

其中\(\vert \vec{r}-\vec{R} \vert\)代表两点之间的距离。需要注意,由于可见光的波长很短,考虑到目前光学采样设备的限制,我们只能获得光的强度的采样。此时光屏上接收的结果可以表示为

其中\(R\)和\(O\)分别代表参考光信号和扰动光信号。由于扰动可以被认为大小极其有限(相比原信号),因此\(O\)的二次项会被忽略;而由于我们可以在没有物体的时候准确测量到\(R\),因此可以从观测中直接减去该项。为处理方便,我们可以直接减去该项,全息图样就可以表示成

拿到了全息图样之后,我们可以通过上述过程的反向过程来重建,这个方法也被称为反演法。由于前向流程完美可知,重建的基本原理主要根据

接下来我们简单看一个同轴全息重建的例子,其中光源为理想远场相干激光光源,平面波。此时显然\(R(x,y)\)可以等效为\(1\),积分重建过程中可以简化为

该积分的处理稍有些复杂,可以根据我们的实际情况做合理化简,例如此时波长很小,很容易满足远场条件(菲涅尔远场),则光屏接收到的光强信号可以表示为

如果不考虑幅度变化,该过程可以表示为空间二维卷积,即

其中\(s(X,Y) = (-i/\lambda z )e^{i\pi(x^2+y^2)/\lambda z}\)。采样过程可以看做是空间卷积,其实重建过程也类似,因为二重积分的形式相同。

在处理二维卷积问题的时候边缘容易产生问题。因此一个比较常见的做法是在频域采用升余弦窗加窗后利用傅里叶变换计算。

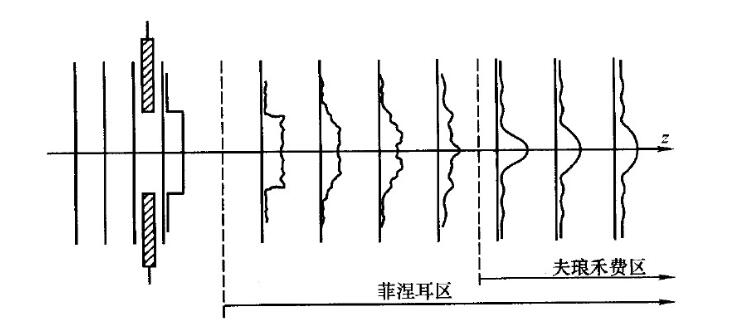

冷知识,远场条件有两个,第一个是菲涅尔(Fresnel)远场条件

$$ z^{3} \gg \frac{\pi}{4 \lambda}\left[(x-X)^{2}+(y-Y)^{2}\right]_{\max }^{2} $$另一个更为宽松的条件是夫琅禾费(Fraunhofer)远场条件

$$ z \gg \frac{\pi}{\lambda}\left[(x-X)^{2}+(y-Y)^{2}\right]_{\max } $$当远场条件满足了夫琅禾费远场条件后,光屏上接收到的信号就恰好是传递函数\(t(x,y)\)的傅里叶变换,其重建也变得更为简单。

除了上述方案,针对全息重建的还有一些其他方案。此外,我们还有近场全息及其近场重建的相关算法,由于篇幅问题这里不再赘述。

微波全息与通信11

理解全息的本质,容易推断在微波波段下也可以利用全息做成像或其他电磁场控制。在微波波段有一种常用的全息表面设计方法,采用大量阻抗单元的方式充当全息图样,使得馈入的参考电磁波可以与阻抗单元组成的全息图样干涉。这些阻抗单元既可以是固定的11,也可以是可微调的12

实际上Pivotal Commware采用的可能并非阻抗单元,微调单元采用类似变容二极管的结构

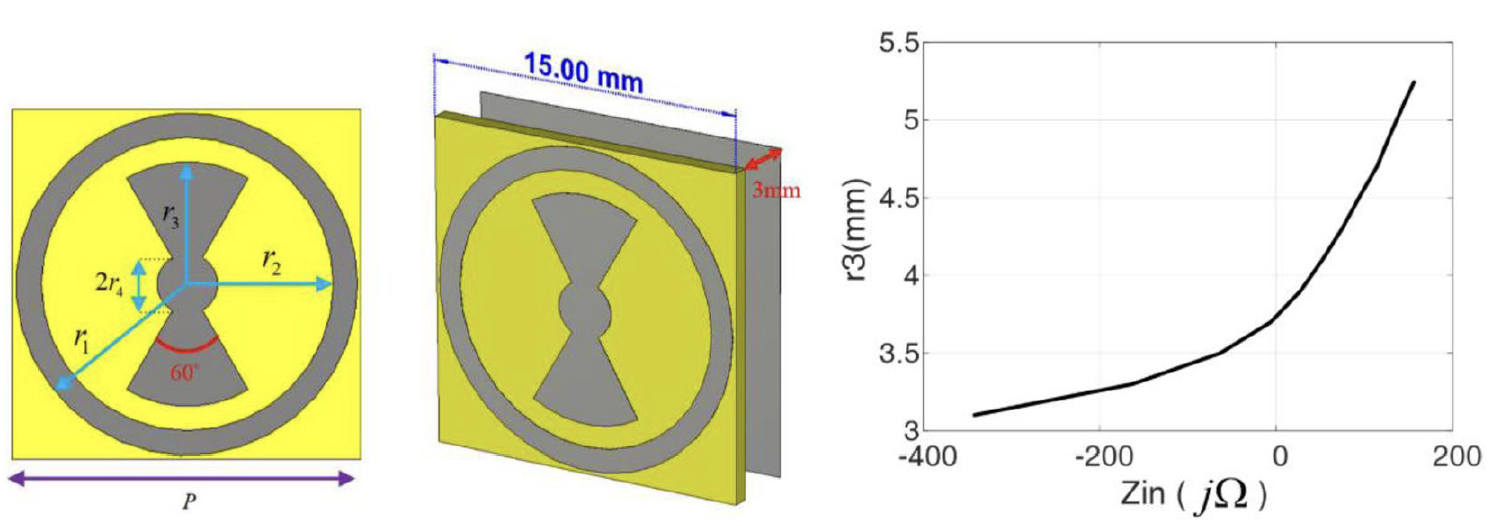

一种阻抗单元的示例如图,其中左侧为阻抗单元示例,右侧为阻抗随\(r_3\)的变化。

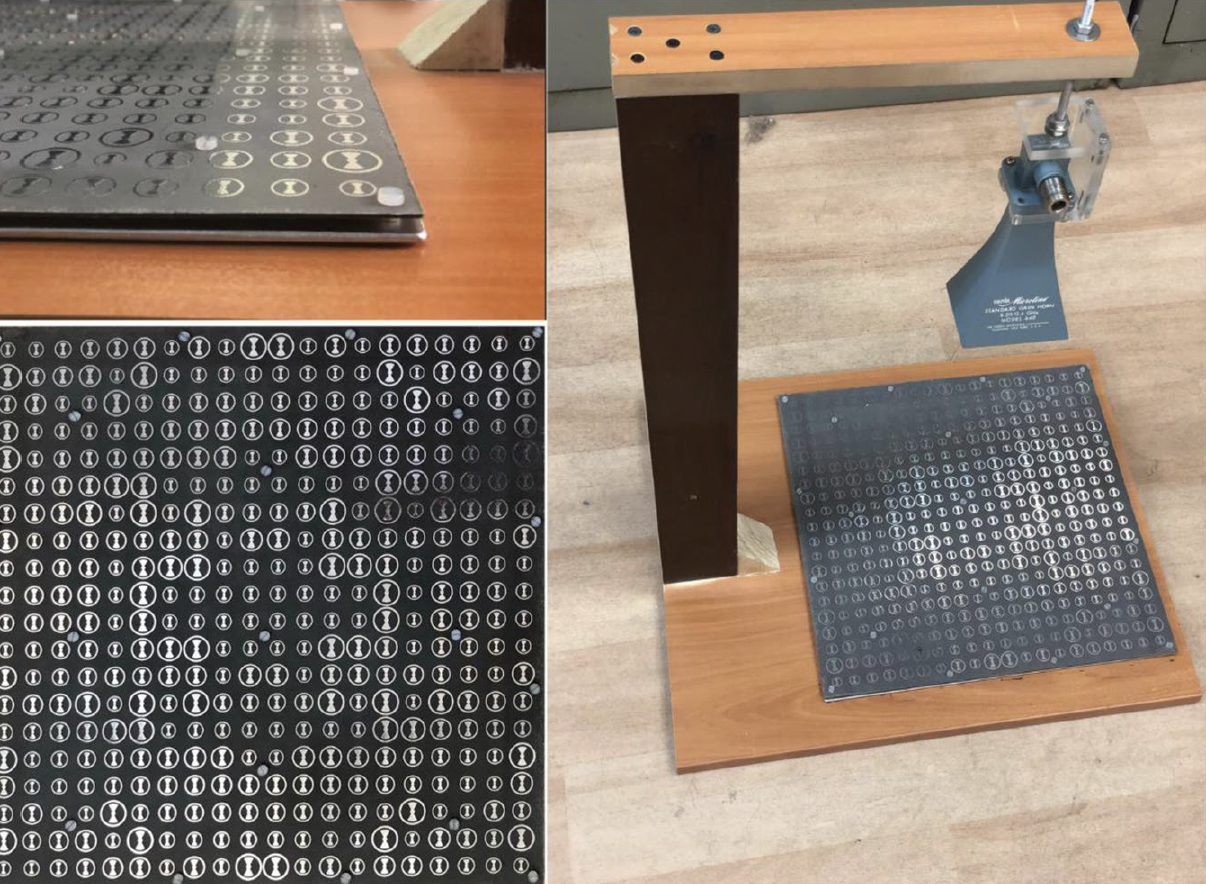

根据上述方式制作的阻抗表面如下图所示

其中我们可以根据如下近似公式,根据全息图样的增益和相位计算阻抗的分布

但是微波全息成像可行,如何将其应用到波束设计中呢。这里我认为至少需要解决以下问题

- 阻抗表面的波束仿真,是否有可以数学描述的形式?

- 不满足远场条件时,全息重建是否有意义

- 满足远场条件时,相比原来的beam steering有什么优势

当天线的阻抗不同时,我们假设馈源的馈电电流会由于阻抗产生对应的改变,相当于对每一个阵元而言调整了幅度与相位。这一点我们将在后面采用MATLAB验证。不满足远场条件时,重建方法可能有所不同,但结论仍是可以实现重建。我们将重点放在第三条,即满足远场条件后,相比传统的相控阵beam steering有什么优势。有一条未经验证的优势是,我们可能不再需要波束赋形技术。例如,当用户以\(10\:{\rm GHz}\)载频发射信号时,若假设环境中没有接近频率的干扰(或者,有没有类似有色玻璃这样的带通滤波?),那么这个信号将在全息接收天线上产生干涉。这有点类似于光学全息成像,这里既可以考虑同轴也可以考虑离轴。成像后,现代全息处理通常采用相机成像,然后将成像结果作为数字图像来处理,其分辨率取决于相机。在微波频段,我们同样可以通过天线接收结果来记录干涉图样,利用图样我们就不再需要设计波束赋形器。

我们仍需要面对如何将全息图转化为图像的问题。光学中我们会采用空间光调制器(Spatial Light Modulator, SLM)13将全息图调制成我们需要的图像,在微波波段我们仍可以采用相似的手段,采用微波调制器,这也是崔铁军等人研究超材料表面的一个重要目的。接下来的内容,我会随着仿真进度随机更新。

后记

近期许多人开始在近场通信下做文章,虽然他们还是坚持搞一些大新闻,但是基本方法有所近似。具体而言,通信中早在最早的信道建模分析等问题上就假设了远场条件,室内可能会出现近场环境的条件也都假设了丰富散射体(实际也确实如此)条件近似为瑞利衰落信道,因此信道估计问题从一开始应用beamsteering形式基于标准导向矢量建模的时候,我们就已经全部假定问题基于远场。当我们重新关注远场问题时,大部分人在处理近场建模的时候则直接应用了远场假设——他们认为近场条件时不同阵元的接收能量也是相同的,而对于实际电磁波而言,均匀各向同性介质中的有源场分布问题服从非齐次亥姆霍兹方程,此时的电磁场可以通过解方程的形式直接求解。容易发现,振幅的变化实际上基于距离倒数衰减,而\(1/r\)在近场变化剧烈,直接假设为相同并不完全可取。即使后面解析分析中可能需要放缩该现象,结果差异也并不明显,这也不是建模时直接忽略的理由。

当然这些细节无伤大雅,且误差范围均在小数点后两位以下,并不会影响一些理论在工程上的实现,因此我不必因为这种细微问题锱铢必较。但是当我们开始讨论近场的时候我们必须知道,从近场原理开始,是否有关理论已经得到了充分研究?答案是肯定的。在光学成像中,我们根据泰勒展开的项数可以容易确定两个范围,菲涅尔距离区和夫琅禾费距离区,这也经常被称为旁轴近似方法,如图所示。

而最终在CCD上成像时(数字图像往往都通过数码相机直接导出),根据夫琅禾费-基尔霍夫衍射的相关内容,我们很容易得到一个结论,即远场区的成像结果可以直接近似为原图的傅里叶变换。由于CCD上每一点的结果都是来自物体与背景光的干涉叠加(即衍射),因此光屏上的结果可以写成简单的卷积形式,其中通过合理地配方,我们可以将该形式写成傅里叶变换的形式。然而CCD感光成像的结果都是实图像,这来自于CCD成像的一个天然缺陷,只能记录光强,或者说振幅。在这种条件下,我们会得到物体的傅里叶变换谱(即频谱)的振幅,我们需要利用这个观测结果来获取图像的观测,例如恢复成像的图像的相位等。

说到这里其实和通信还没什么关系,这是通信系统上的实现决定的差异。光频段的成像基于直接采样指定频段,而通信则是将数据调制在载频上,通过射频发射出去。但是由于经过了传输环境,我们实质上获得了与光相同的观测。在远场假设下,我们的导向矢量可以直接将散射体位置与增益描述出来,而通过具体的建模,我们甚至可以具体知道散射体的大小等信息。电磁波在空间的传输本质上记录了空间的属性,而这些信息在射频频段尤为详细,在基带中反而更难以获取了。由于射频电路的复杂度、成本较高,我们不可能为每一个天线(或者辐射单元)都连接一个射频ADC进行数据采样,因此基带的观测数从系统设计上就是远小于辐射单元数的,这也导致了性能不可避免地下降。然而我们如果只关注到天线上的完整信道(而非到射频上的等效信道),我们可以直观地发现,我们观察到的环境显然是散射体组成的,但是接收到的信号却是几乎杂乱无章的。事实上,丰富散射体环境就是在这种假设下直接近似为瑞利衰落信道的,但是如果我们对完整信道做二维傅里叶变换,我们立即可以得出散射体的相关信息,这暗示了远场通信系统中的接收信号也是由傅里叶基代表的一系列变换构成的。

这个与成像相似的结果在我们充分理解电磁波的传输后就显得平平无奇,但是直接的对应关系还是令我们十分激动的。这说明了通信与成像问题是统一的。然而,光频段的成像可以通过CCD来实现,而通信频段的采样目前为止仍采用天线阵列的结构,半波长间隔阵列的相关内容网络中也很容易找到,本质上是一种空间奈奎斯特采样,这样的阵列就不完全适用光学的那一套理论了,即使分析也需要从更为generalized的电磁场开始。但是其离散处理的本质却和光相似只是处理了不同的问题,比如通信更重视信号的完全解调恢复,而光学在意成像的效果。

此时,通信领域开始有人考虑,当阵列增大,间距降低时会发生什么事情?也许将来的方向将向光学靠拢。无论是采样间距下降还是阵列规模增加,无非都是在主动放松远场的假设,而此时信号将会逐渐失去稀疏的特性,从而需要一些其他算法来填补本不存在的空缺。

参考资料

R. Deng, B. Di, H. Zhang, Y. Tan and L. Song, “Reconfigurable Holographic Surface: Holographic Beamforming for Metasurface-Aided Wireless Communications,” in IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 70, no. 6, pp. 6255-6259, June 2021, doi: 10.1109/TVT.2021.3079465. ↩

B. Di, “Reconfigurable Holographic Metasurface Aided Wideband OFDM Communications Against Beam Squint,” in IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 70, no. 5, pp. 5099-5103, May 2021, doi: 10.1109/TVT.2021.3070361. ↩

Practical algorithms for simulation and reconstruction of digital in-line holograms ↩

Shaping Electromagnetic Waves with Flexible and Continuous Control of the Beam Directions Using Holography and Convolution Theorem ↩ ↩2